Die Weihe: Heiligung oder Aberglaube?

Die Weihe ist seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil in der katholischen Kirche und hat weitreichende theologische und kulturelle Bedeutung. Doch wie zeitgemäß ist diese Praxis noch? Handelt es sich um eine tiefgründige religiöse Handlung im Sinne Jesu? Oder fördert die Weihe gar abergläubische Tendenzen? Eine kritische Betrachtung des Weihesakramentes, seine Bedeutung, Schwachstellen und Gefahren.

Inhalt

Die Bedeutung der Weihe aus kirchlicher Sicht

„Die Priester sind Kraft des Weihesakramentes nach dem Bilde Christi, des höchsten und ewigen Priesters, zur Verkündigung der Frohbotschaft, zum Hirtendienst an den Gläubigen und zur Feier des Gottesdienstes geweiht.“ (Lumen gentium 28)

Die katholische Kirche versteht die Weihe als eine sakrale Handlung, durch die Menschen oder Dinge Gott gewidmet werden. Insbesondere die Priesterweihe verleiht den Geweihten eine einzigartige Stellung: Sie werden befähigt, „in der Person Christi“ zu handeln (nach offizieller katholischer Lehre). Die Weihe ist dabei mehr als ein symbolischer Akt; sie wird als sakramentale Handlung angesehen, die eine besondere Gnade vermittelt. Nach katholischer Lehre ist dies durch das Wirken des Heiligen Geistes möglich, der in der Weihe besonders erfleht wird. Diese Theologie stützt sich unter anderem auf die Vorstellung der Apostolischen Sukzession, also die ununterbrochene Weitergabe des kirchlichen Amtes seit den Aposteln. Die heutigen, katholischen „Apostel“ sehen darin eine Legitimation für die sakrale Macht der Priester und Bischöfe. Kritiker hinterfragen jedoch die historische Basis dieser Idee, da die frühe christliche Gemeinschaft in ihrer Struktur viel offener war und keine hierarchische Priesterschaft im heutigen Sinne kannte.

Paulus – Berufung ohne Weihe

Besonders aufschlussreich ist die Rolle des Apostels Paulus. Er war kein Teil des ursprünglichen Zwölferkreises. Er begegnete Jesus nicht während dessen irdischen Wirkens, sondern erlebte ihn nach eigenen Aussagen in einer inneren Offenbarung – auf dem Weg nach Damaskus. Dennoch nennt er sich mit voller Überzeugung „Apostel – nicht von Menschen eingesetzt, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus selbst“ (Gal 1,1).

Paulus wurde also weder von Petrus ordiniert, noch durch ein kirchliches Gremium eingesetzt. Seine Autorität leitete er allein aus seiner Berufung durch Christus ab. Das ist bemerkenswert – und theologisch von großer Tragweite. Denn wenn Paulus ohne menschliche Weihe ein Apostel sein konnte, stellt sich die Frage: Ist geistliche Vollmacht wirklich an eine lückenlose Weihekette gebunden, wie sie das Konzept der apostolischen Sukzession behauptet? Oder wirkt Gottes Geist, wo er will – auch jenseits kirchlicher Strukturen?

Die frühe Kirche lebte stark aus der Erfahrung des Heiligen Geistes, nicht aus dem Machtanspruch einer Institution. Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde das Amt durch Weihe sakral überhöht – und zugleich monopolisiert. Doch das Beispiel des Paulus zeigt: Geistliche Berufung kann jeden Gläubigen treffen – jenseits menschlicher Auswahl oder ritueller Weihen.

Diese Sicht öffnet den Raum für eine breitere Vorstellung von Berufung. Sie lässt zu, dass Menschen – unabhängig von Geschlecht, Stand oder kirchlichem Rang – von Gott beauftragt sein können. Paulus war einer der wirksamsten Verkünder des Evangeliums, obwohl er keinem Weiheamt im heutigen Sinn angehörte. Das darf uns Mut machen: Wer aus dem Geist Christi handelt, braucht keine priesterliche Legitimation. Berufung geschieht im Innersten – und zeigt sich in der Frucht.

Gotteswidmung oder Machtpolitik?

Laut den Evangelien sandte Jesus seine Jünger aus, um das Evangelium zu verkünden, ohne besondere Rituale oder hierarchische Strukturen einzuführen. Nur einfaches Handauflegen ist überliefert. Jesus betonte die Gleichheit und Würde aller Menschen, einschließlich der Frauen. Die heutige katholische Praxis der Priesterweihe, die Frauen ausschließt und Priester als besondere Mittler zwischen Gott und den Gläubigen positioniert, wird von vielen Theolog/-innen als Widerspruch zur ursprünglichen Botschaft Jesu verstanden.

Auch Jesus empfing keine Weihe im heutigen sakramentalen Sinn – eine solche Form der Weihe existierte zu seiner Zeit schlicht noch nicht. Doch seine bewusste Taufe als Erwachsener lässt sich als göttliche Weihe und Sendung durch den Heiligen Geist deuten: ein entscheidender Moment, in dem er seine Berufung annahm. Spätestens mit der „Geburt Gottes in den Menschen“, denen der Glaube durch Gnade geschenkt ist, sind sie/wir alle zum priesterlichen Dienst berufen – vom Geist Gottes selbst geweiht und gesendet.

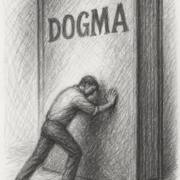

Die hierarchische Ausgestaltung der Weihe wird von manchen als Ausdruck institutioneller Machtsicherung gesehen. Seit dem zweiten Jahrhundert hat sich die Kirche Strukturen gegeben, die eher einem weltlichen Machtapparat als der egalitären Botschaft Jesu entsprechen. Der Klerikalismus, der aus der sakralen Überhöhung der Priester hervorgeht, hat in bestimmten Fällen Machtmissbrauch begünstigt, wie kirchliche Aufarbeitungen zeigen. Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, ob die Weihe tatsächlich ein göttlich inspiriertes Sakrament, ein Instrument zur Machterhaltung oder schlicht Aberglaube ist.

Aberglaube oder spirituelle Erkenntnis?

In einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft erscheint mir die Weihe als überholt. Viele der mit ihr verbundenen Vorstellungen fördern den Klerikalismus. Sie wirken auf viele Gläubigen heute realitätsfremd. Schließlich sind alle Menschen durch ihre Schöpfung bereits „gottgeweiht“. Die sakramentale Weihe kann dieser universalen Berufung nichts Wesentliches hinzufügen, sondern schafft vielmehr eine künstliche Trennung zwischen „Laien“ und Klerus.

Papst Pius XII. weihte im Kriegsjahr 1941 tatsächlich die ganze Welt „dem unbefleckten Herzen Marias“. Diese Handlung wirft aus heutiger Sicht Fragen nach dem zugrundeliegenden Gottesbild auf. Derartige Weihen suggerieren, dass Gott durch rituelle Akte zum Handeln bewegt werden kann. Solche Praktiken erinnern eher an magisches Denken als an den Glauben an einen liebenden Gott, dem wir vertrauen dürfen. Im gleichen Jahr verzichtete der Papst auf eine öffentliche Verurteilung des NS-Regimes. Ich verkneife mir den Kommentar hierzu – Du darfst Dir Deine eigene Meinung bilden (Weitere Infos hierzu schreibt Christian Modehn in seinem religionsphilosophischen Salon).

Der Heilige Geist muss für vieles herhalten. Bei der Priesterweihe wird er in besonderer Weise für die Berufenen erfleht. Andererseits schenkt uns Gott Kraft und Geist dazu, wenn er uns eine Aufgabe zuweist, und zwar auch ohne das Sakrament der Weihe und ohne flehen!

Die Grenze zwischen sinnstiftender, spiritueller Praxis und Aberglauben erweist sich bei der Weihe fließend. In der katholischen Lehre hat die Weihe eine klar definierte Bedeutung, die den Glauben stärken und den Geweihten in besonderer Weise in den Dienst Gottes stellen soll. Doch in der Praxis wird sie häufig mit magischen Vorstellungen verknüpft, etwa wenn geweihte Objekte wie Kreuze oder Medaillen als Schutzamulett missverstanden werden. Oder wenn Knochen und Blut heiliggesprochener Menschen geweiht und als Heiligtümer verehrt werden – eine Praxis, die aus heutiger Sicht von vielen als fragwürdig empfunden wird. Solche Missdeutungen sind nicht nur theologisch problematisch, sondern fördern auch ein abergläubisches Denken, das der Botschaft Jesu fundamental widerspricht.

Eine Kirche im Wandel

Ist es nicht anmaßend, wenn die Kirchenführer in Anspruch nehmen, im Namen und sogar in der Person Jesu Christi zu handeln? Jesu Mut, seine Größe, seine Weisheit, seine Liebe hat die Menschen überzeugt. Wo bleibt der Mut der geistlichen Entscheider zu beherzten Veränderungen?

Bei der Weihe zum Diakon, Priester oder Bischof wird der Weihekandidat nach amtskatholischem Verständnis zur „gottgeweihten Person“. Die Kurie muss sich fragen, wie sie die Weihe in einem zeitgemäßen Kontext neu deuten kann oder ob diese Praxis heute noch haltbar ist. Eine mögliche Perspektive wäre, die universale Berufung aller Gläubigen stärker zu betonen und die Priesterweihe weniger als exklusiven Status mit sakraler Macht, sondern nach dem Vorbild der evangelischen Kirche schlicht als Sendung eines/einer Berufenen zu verstehen. Mein persönlicher Respekt vor einem Priester speist sich nicht aus der Priesterweihe, sondern aus dem Wirken der Person.

Respekt vor der Person ist elementar für ein fruchtbares Miteinander. Weit verbreitet ist aber immer noch die Erhöhung der geweihten Bischöfe und Priester. Falsche Ehrfurcht schadet jedoch dem partnerschaftlichen, dem „brüderlichen“ Miteinander.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!