Auferstehung oder Niedergang?

Auferstehung oder Niedergang – beides ist gut! Eine wachsende Zahl von Theologen sieht im Niedergang keine Katastrophe, sondern die Chance eines nicht vorbelasteten Neubeginns. Wo sich Menschen nach spiritueller Tiefe sehnen, sich jedoch von institutionellen Machtstrukturen entfremdet fühlen, kann ein neues Modell kirchlicher Wirklichkeit entstehen: freie christliche Gruppierungen, die unter dem Dach der evangelischen oder katholischen Kirche weitgehend selbstbestimmt agieren.

Auferstehung oder Niedergang – beides ist gut! Eine wachsende Zahl von Theologen sieht im Niedergang keine Katastrophe, sondern die Chance eines nicht vorbelasteten Neubeginns. Wo sich Menschen nach spiritueller Tiefe sehnen, sich jedoch von institutionellen Machtstrukturen entfremdet fühlen, kann ein neues Modell kirchlicher Wirklichkeit entstehen: freie christliche Gruppierungen, die unter dem Dach der evangelischen oder katholischen Kirche weitgehend selbstbestimmt agieren.

Inhalt

Innovativ experimentelle Initiativen

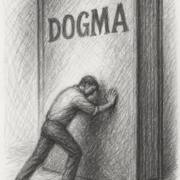

Diese Initiativen bieten neue Ausdrucksformen von Glauben und Gemeinschaft, ohne die Verbindung zur „großen Kirche“ ganz aufzugeben. Sie stehen für eine Gemeinschaft, die weniger auf dem Fundament von Dogmen und Traditionen agiert, sondern von kreativen Ideen, Offenheit und persönlichem Engagement. Innovative und missionale, christliche Gruppen verstehen sich als Teil der Kirche, ohne in klassische Gemeindestrukturen eingebunden zu sein. Sie agieren eigenständig, aber in Verbindung mit den „Mutterkirchen“, also mit evangelischen Landeskirchen oder katholischen Diözesen. Diese Gruppen können als zeitlich begrenzte Projekte entstehen – etwa in Form von missionarisch ausgerichteten Popupchurch-Formaten (www.kircheimdialog.de). Oder sich als dauerhafte Netzwerke etablieren, zum Beispiel als Hauskirchen, Gebetsgruppen oder thematische Communitys – digital und analog. Ihre verbindende Mitte ist eine gemeinsam geteilte Vision oder Spiritualität, die sie zu einer neuen Form kirchlicher Gemeinschaft macht. Es beginnt als kleine Gruppe mit zwei oder drei Reformwilligen, die zunächst nur wissen, dass sie etwas verändern wollen – ohne konkrete Ziele.

Diese Gruppen nutzen im Idealfall die Offenheit kirchlicher Institutionen für neue Ausdrucksformen des Glaubens – ob in der lokalen Nachbarschaft, in Kulturprojekten oder im digitalen Raum. Ihre Organisation ist bewusst niedrigschwellig und partizipativ. Mögliche Ausgangspunkte sind:

- Freundeskreise, die sich regelmäßig zum Gebet, für Andachten oder zu spirituellen Gesprächen treffen.

- Netzwerke in sozialen Medien, etwa auf Instagram oder über Messengergruppen.

- Hauskirchen, die in privaten Räumen eine persönliche Form von Gemeinschaft und Gottesdienst leben.

- Thematische Gruppen, die sich mit Fragen wie Nachhaltigkeit, Inklusion, Gerechtigkeit oder digitaler Spiritualität beschäftigen.

Der Aufbau solcher Gruppen ist einfach und flexibel. Ein Kernteam ist verantwortlich für Planung, Inhalte und Kommunikation. Treffen können regelmäßig oder anlassbezogen stattfinden – für Gottesdienste, kreative Formate, Bibliologe, Aktionen oder Reflexionsrunden. Eine formale Mitgliedschaft ist nicht erforderlich; die Teilnahme soll offen und leicht zugänglich sein. Grundlage ist ein christlich geprägtes Werteverständnis, inspiriert vom Leben Jesu und der inneren Stimme jedes Einzelnen – unabhängig von Konfession oder Kirchenbindung.

Strukturell können solche Gruppen unter dem Dach einer Kirchengemeinde, eines Kirchenkreises oder pastoralen Raumes entstehen. Sie können aber auch als unabhängige Initiativen mit losem Kontakt zur Institution arbeiten. Entscheidend ist der offene Austausch mit kirchlichen Ansprechpartner/-innen, die bereit sind, neue Wege zu fördern, ohne diese gleich steuern zu wollen. Im besten Fall entsteht daraus eine fruchtbare Zusammenarbeit, bei der die Kirche strukturelle Unterstützung gibt – etwa durch Räumlichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit oder Fördermittel – und im Gegenzug durch Rückmeldungen aus der Gruppe wertvolle Einsichten in innovative Glaubensformen gewinnt.

Ein großer Vorteil dieser alternativen kirchlichen Gruppen ist ihr geringer Ressourcenbedarf. Da sie meist ohne feste Gebäude, hauptamtliches Personal oder komplexe Verwaltung auskommen, sind sie flexibel, anpassungsfähig und nachhaltig. Voraussetzung dafür ist, dass die Gruppen den nötigen Freiraum zur Entfaltung erhalten. So können kreative Ideen entstehen, neue spirituelle Erfahrungen möglich werden und Formen von Gemeinschaft wachsen, die Menschen heute wirklich ansprechen.

Die Inhalte und Aktivitäten solcher Gruppen richten sich nach den Gaben und Interessen der Beteiligten, sowie ihrer Motivation: den Glauben mit anderen teilen, spirituelle Impulse weitergeben, Dialogformate erproben, Open-Air-Gottesdienste feiern, soziale Aktionen organisieren oder digitale Verkündigungsformate entwickeln – etwa über Messenger, Podcasts oder Social Media. Entscheidend ist nicht die äußere Form, sondern die Wirkung im Leben der Menschen. Angebote müssen glaubwürdig und lebensnah sein – nicht künstlich oder formal. Die Teilnehmenden werden einbezogen, nicht nur angesprochen. Und das Angebot muss Raum bieten für Fragen, Zweifel und persönliche Entwicklung – analog wie digital, alltagsnah und offen für Suchende.

Die Alternative

In den ersten Kapiteln dieses Buches habe ich meinen Optimismus deutlich gemacht, ein Zukunftsbild der Kirche entworfen und mögliche Wege der Erneuerung skizziert. Diese Erneuerung müsste vor allem von der Breite der Gläubigen ausgehen. Zwar ist bei vielen der Wunsch nach Veränderung spürbar – doch oft fehlen Begeisterung, Mut zur echten Erneuerung und die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Reformprozesse – etwa im Vatikan – wenn überhaupt, nur sehr zögerlich verlaufen und viele Bischöfe weiterhin stark auf Einheit mit dem Papst bedacht sind. Es bleibt also offen, ob die Bischöfe ihre Diözesen ins Abseits oder in die Zukunft führen werden. Wird eine neue christliche Bewegung aus der evangelischen und der katholischen Kirche hervorgehen? Oder entsteht aus dem Zusammenschluss zahlreicher Gruppen und Initiativen eine neue Gemeinschaft?

Einen entscheidenden Aspekt scheinen viele Kirchenführer zu übersehen oder bewusst auszublenden: die große Zahl jener, die ihren Kirchen oft zum Selbstschutz den Rücken gekehrt haben. Diese Menschen haben nicht zwangsläufig ihren Glauben verloren – sie haben vielmehr den Glauben an die Kirche verloren. Unter ihnen sind viele, die weiterhin spirituell verwurzelt, kritisch denkend und gesellschaftlich engagiert sind.

Besonders in diesen Menschen steckt ein enormes Potenzial, das von der Kirchenleitung bislang unterschätzt oder nicht aufgegriffen wurde. Wer ausgetreten ist, zählt offenbar nicht mehr – so scheint die unausgesprochene Haltung. Viele von ihnen wären bereit, sich wieder einzubringen, ihre Ideen, ihre Lebenserfahrung und ihre Tatkraft zur Verfügung zu stellen — aber nur mit begründeter Hoffnung auf eine dringend notwendige Erneuerung.

Trügerische Mehrheiten

Die evangelische Kirche verfügt, im Gegensatz zu den Katholiken, über weitgehend demokratische Strukturen. Doch obwohl ihre Gremien formal gewählt werden, spiegeln die Entscheidungen dort oft nicht die gesellschaftlich in der Mehrheit progressiven Glaubensvorstellungen wider. Warum ist das so?

Viele Menschen, die sich eine offene, alltagstaugliche Glaubenspraxis wünschen, fühlen sich von traditionellen Gottesbildern, konservativen Ritualen und kirchlicher Sprache nicht mehr angesprochen. Statt sich einzubringen, kehren sie der Gemeinschaft den Rücken – oft frustriert oder resigniert. Damit aber entziehen sie sich auch dem innerkirchlichen Mitspracherecht. Zurück bleiben meist jene, die stärker an den bestehenden Formen hängen. Sie wählen in den Gemeinden die Presbyterien, die wiederum Delegierte in die Kreissynoden entsenden, aus denen sich die Landessynoden zusammensetzen. Diese bestimmen nicht nur über die theologische und strukturelle Ausrichtung ihrer Kirche, sondern wählen auch die Bischöfinnen oder Bischöfe.

So entsteht ein Kreislauf: Wer die Institution verlässt, verliert das Stimmrecht – und genau die Stimmen derjenigen, die sich Veränderung wünschen, fehlen. Reformfreudige Positionen geraten dadurch ins Hintertreffen, obwohl sie gesellschaftlich längst mehrheitsfähig wären. Die Kirche entwickelt sich einseitig konservativ, weshalb die Basis schrumpft und sich ideologisch verengt. So wird demokratisch gewählt, aber mit Stimmen, die kaum noch das Spektrum der einstigen Volkskirche abbildet. Das ist nachvollziehbar, aber gefährlich. Die Gemeinschaft verliert so ihre Mitglieder und damit ihre Zukunftsfähigkeit.

Bischöfe, die meinen, gegen die massenhafte Kirchenflucht machtlos zu sein, sollten ernsthaft mit den Menschen kommunizieren, die aus honorigen Gründen aus der Gemeinschaft ausgetreten sind, statt sie unbeachtet zu lassen oder aus dem Blick zu verlieren.

Wenn die Kirche zukunftsfähig werden will, muss sie auch jenen Stimmen Raum geben – und nicht nur den verbliebenen Gläubigen, die entweder wenig Interesse an Veränderung haben oder passiv auf Reformen der Bischöfe warten. Andernfalls droht am Ende ein Rückzug in eine kleine Gemeinschaft ohne gesellschaftliche Relevanz.

Die Stärke einer solchen Entwicklung ist möglicherweise, dass manchmal aus einem definitiven Ende besonders gut etwas Neues entstehen kann. Ein Neuanfang in einer solchen Situation würde dann wirklich Kreativität für neue Formen freisetzen, ohne dass noch diskutiert werden müsste, wie viel von den alten Strukturen sich noch hinüberretten ließe.

Das Vorbild: die christliche Urgemeinde

Wenn alles gute Zureden nicht hilft, bleibt nur noch eine Alternative: Die Reformwilligen könnten sich zusammenschließen und ihre Spiritualität in einer kleinen Gruppe aktiver Christen leben. Die Suche nach einer lebendigen spirituellen Gemeinschaft kann entmutigend sein. Auf meiner langen Suche habe ich viele „freichristliche“ Gemeinschaften, auch andere Religionen, spirituelle Gruppen und nette Menschen kennengelernt. Aber viele wirkten auf mich theologisch formal, stark konservativ und weniger offen für neue Formen – bei aller Freundlichkeit und Zuwendung fehlte mir der Geist.

Ich wünsche mir eine lebendige, bewegliche, offene und innovative Glaubensgemeinschaft ohne „Gehhilfe“, d.h. eine Gemeinschaft, die sich nicht an äußeren Vorgaben, sondern an der inneren Stimme orientiert. Genau hier liegt die Inspiration, eine Gruppe Gleichgesinnter zu gründen, die sich an den Prinzipien und Idealen der Urchristen orientiert, am freien Geist Jesu. Die Vorstellung weckt Sehnsucht und Hoffnung: eine Glaubensgemeinschaft ohne theologisches Korsett, getragen von mystischer Spiritualität, mit wachem Geist, frei von Ballast und Bevormundung.

Doch wie ist dieser Traum in die Realität umzusetzen? Die Idee, sich in einer Art Urkirche neu zu organisieren und in religiösen Vereinen und Verbänden zusammenzuschließen, ist faszinierend. Die Gründung und Organisation einer solchen Gemeinschaft erfordert Mut und Entschlossenheit.

Stehen wir für unseren Glauben ein und werden gemeinsam aktiv? Wir dürfen es und wir können es, denn jeder Gläubige ist zum Priester berufen (Petrusbrief 2,9 und Hebräerbrief 5,4). Beispiel sind die urchristlichen Gemeinden, wie sie im Kapitel „Die Urkirche-Jesu Geist“ beschrieben sind. Es wird ein spannender Weg sein, fordernd, überraschend, bisweilen auch entmutigend. Aber der gemeinsame Geist trägt uns und gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Schauen wir also nicht auf den Berg vor uns, sondern beginnen wir kühn mit dem ersten Schritt…

Die Organisation

Der erste Schritt: Engagierte Gläubige gründen ihre eigenständige christliche Gemeinschaft. Das kann zunächst ein kleiner Kreis sein, wo man zuhause oder in freier Natur einen Gottesdienst feiert. Eine Feier, frei von Vorgaben und Grenzen. So stelle ich mir die urchristlichen Gemeinden vor, wie sie vor zweitausend Jahren zusammengekommen sind.

Machen wir uns keinen Druck, den schönsten Gottesdienst und die beste Predigt zu liefern. Auf den Geist in der Gemeinschaft kommt es an. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Jede(r) Gottesdienstleiter(in) wird andere Schwerpunkte setzen, die Feier individuell gestalten. Verschiedene Charismen finden jeweils ihre Aufgabe.

Ein Gottesdienst kann auch im Rahmen einer Schweigewanderung oder einer Meditation gefeiert werden. Statt einer Predigt ein gut moderiertes Gespräch mit passendem Themenschwerpunkt. Wir sind frei! Nur unser Verstand engt uns ein. Einige Möglichkeiten sind im Kapitel „Lebendiger Gottesdienst“ zusammengefasst. Je größer diese Gemeinschaft wird, umso größer die Vielfalt, die Tragfähigkeit und die spirituelle Essenz.

Der zweite Schritt: Ist die Gemeinschaft stabil, wird sie sich in einem religiösen Verein zusammenschließen. Die Hürden hierfür sind niedrig. Vielleicht gibt es bereits einen Verband, der sich mit unseren Vorstellungen deckt. Ihm könnten wir uns anschließen und beratende Unterstützung bekommen. Die Vereinssatzung sollte bereits die später angestrebte Gemeinnützigkeit berücksichtigen. Jeder übernimmt eine Aufgabe, die ihm liegt. Alle sind eingeladen und gefordert, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Ein gewähltes Gremium entscheidet über wichtige Angelegenheiten des Vereins. Bald werden die Sonntagsgottesdienste in größeren Gruppen stattfinden. Der richtige Raum wird dann schon schwieriger zu finden sein: Kapellen, Hallen, Parks oder die freie Natur.

Der dritte Schritt: Sind die formellen Voraussetzungen erfüllt, beantragt der religiöse Verein beim Finanzamt die Gemeinnützigkeit. Damit sind erhebliche Steuervorteile verbunden. Außerdem kann der Verein Spendenquittungen ausstellen und hat damit Aussicht auch auf größere Spenden. Von nun an geht es leichter.

Der vierte Schritt: Die meisten Vereine haben ihr eigenes Vereinsheim, oft auch von der Kommune gefördert. Damit wird es leichter, regelmäßige Gottesdienste, spirituelle Angebote, Vorträge, Bibelstudien, Meditationskreise, Diskussionen oder sonstige Aktivitäten anzubieten und stärker in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Auch die lokale Presse und soziale Medien werden eingebunden. Vielleicht sind die Räumlichkeiten auch für Events zu vermieten, was zur Finanzierung beitragen kann. Denn der Finanzbedarf ist zu Beginn größer als die finanziellen Möglichkeiten.

Ist der Verein finanzstark, kann er sich im Verbund mit Nachbargemeinden vielleicht sogar einen hauptamtlichen Priester leisten. Ich kann mir vorstellen, dass solche „privaten“ Seelsorgerstellen unter Theologen begehrt sind. Die Vorteile:

- Es geht weniger um Verwaltungsaufgaben, sondern um Seelsorge, frei von Vorgaben und Dogmen.

- Die Gemeinden suchen sich den Priester aus. So ist zumindest eine gemeinsame Basis vorhanden, die sicherstellt, dass neue Glaubensformen und liturgische Praktiken bewusst und reflektiert weiterentwickelt werden können.

- Der Priester wird von der Gemeinde geschätzt, weil er nicht an die Stelle befohlen wurde, sondern weil sich beide gefunden haben. Eine ähnliche Geisteshaltung von Priester und Gemeinde ist Voraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit.

Der fünfte Schritt: Je größer die Gemeinschaft, umso größer ist der Nutzen und umso einfacher ist es für jeden Einzelnen. Deshalb stellt sich irgendwann die Frage, einen christlichen Verband zu gründen, der die Arbeit ähnlicher religiöser Vereine unterstützt (falls es solch einen Verband nicht schon gibt). Dieser Verband sollte die Aufgaben übernehmen, die ein einzelner Verein nur schwer leisten kann, so z.B.

- Beratung bei der Gründung neuer Vereine

- Ausbildung von Gottesdienstleitern

- Angebote qualifizierter Referenten für bestimmte Themen

- Beratung bei der Leitung und Organisation der Gemeinde

- Erfahrungsaustausch und Vernetzung mit anderen Religionsvereinen

Mit dem Zusammenschluss einzelner Vereine zu einem Verband rückt auch der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in Reichweite.

Der Geist wird uns führen

Es ist eine mögliche Skizze zur Entwicklung einer freien, christlichen Gemeinde. Den Weg dahin muss jeder Einzelne aktiv mit der Gemeinschaft gehen. An erster Stelle braucht es Selbstvertrauen und Mut, sich von alten Strukturen zu lösen und emotional einen Neubeginn zu wagen. Es wird vermutlich auch Rückschläge und Meinungsverschiedenheiten geben. Aber der gemeinsame Geist verbindet und heilt.

Eine solche Neuorganisation der Christen in religiösen Vereinen und Verbänden kann eine dynamische und vielfältige Gemeinschaft hervorbringen: mit kollegialen Strukturen, vielfältigen Versammlungsorten, qualifizierten Gottesdienstleitern und spirituellen Events. Es soll eine lebendige und lebensfrohe Form des Christentums sein, die sich den Bedürfnissen und Herausforderungen der heutigen Zeit stellt.

Oder setzt vielleicht Papst Leo XIV ganz neue Impulse ?

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!