Patriarchat

Die katholische Kirche, eine der einflussreichsten Institutionen der Weltgeschichte, hat ihre Strukturen und Doktrinen auf einem tief verwurzelten patriarchalen Fundament aufgebaut. Diese patriarchale Ordnung hat ihre Ursprünge in der Kultur des Altertums. Die Unfähigkeit oder Unwilligkeit zu grundlegenden Reformen führten zumindest in Westeuropa zu massivem Bedeutungsverlust. Will die Kirche ihre Rolle als gesellschaftliche Instanz nicht völlig verlieren, muss sie sich den überfälligen Reformen, insbesondere nach Gleichberechtigung stellen.

Die katholische Kirche, eine der einflussreichsten Institutionen der Weltgeschichte, hat ihre Strukturen und Doktrinen auf einem tief verwurzelten patriarchalen Fundament aufgebaut. Diese patriarchale Ordnung hat ihre Ursprünge in der Kultur des Altertums. Die Unfähigkeit oder Unwilligkeit zu grundlegenden Reformen führten zumindest in Westeuropa zu massivem Bedeutungsverlust. Will die Kirche ihre Rolle als gesellschaftliche Instanz nicht völlig verlieren, muss sie sich den überfälligen Reformen, insbesondere nach Gleichberechtigung stellen.

Inhalt

Das Patriarchat im Altertum

Im Altertum waren patriarchale Strukturen weit verbreitet. Gesellschaften waren von einer klaren Geschlechterhierarchie geprägt, in der Frauen eine untergeordnete, meist unsichtbare Rolle einnahmen.

Die Stellung der Frau in der damaligen Gesellschaft ist für uns heute nur schwer zu verstehen: Frauen galten als unvollkommen und weniger hoch entwickelt als Männer. Der Frau wurde das Böse, die Versuchung zugeschoben. Als Zeugen vor Gericht waren Frauen überhaupt nicht zugelassen. Man verwehrte ihnen die Bildung, wie sie die Männer genossen. Daher waren Frauen in aller Regel Analphabeten.

Auf Ehebruch stand für Frauen die Todesstrafe. Bei Männern sah das ganz anders aus: Sexueller Verkehr mit Sklavinnen, mit Prostituierten oder ledigen Frauen galt nicht als Ehebruch, wohl aber mit verheirateten Frauen. Dabei war das eigentliche Vergehen das sich Vergreifen am „Eigentum“ eines anderen Mannes! Ein interessanter Vortrag zur Stellung der Frau im Altertum und zum Umgang Jesu mit Frauen gibt es von Prof. Dr. Siegfried Zimmer auf „Worthaus“.

Diese Strukturen spiegelten sich auch in den religiösen Institutionen wider. In der jüdischen Tradition, aus der das Christentum hervorging, war das Priestertum ausschließlich männlich. Frauen wurden in der öffentlichen religiösen Sphäre kaum sichtbar.

Die Rolle Jesu und die frühe Kirche

Jesus galt als mutiger Reformer und er durchbrach in vielerlei Hinsicht auch die patriarchalen Normen seiner Zeit. Er interagierte offen mit Frauen, schloss sie in seinen Jüngerkreis ein und erkannte ihre spirituelle Gleichwertigkeit an. Diese Tatsache ist jedoch aus den Evangelien nicht angemessen herauszulesen. Warum? Weil die Evangelisten und die Briefeschreiber ausschließlich Männer waren und die haben ihre Botschaften vermutlich dahingehend „frisiert“, dass die Geschichten besser ins damalige Gesellschaftsbild passten. Nur so ist es zu erklären, dass viele Frauengeschichten totgeschwiegen oder heruntergespielt wurden.

So war es für Jesus selbstverständlich, auch Frauen in seinen Schülerkreis aufzunehmen, was z.B. für einen jüdischen Rabbi undenkbar war. Unter anderen hat Jesus auch Maria Magdalena zur Apostelin erhoben. Sie ging später als Apostelin der Apostel in die Geschichte ein. Die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen ist ein prominentes Beispiel, wie unbedarft Jesus in aller Öffentlichkeit mit Frauen umging. Dabei war es absolut unschicklich, Frauen in der Öffentlichkeit anzusprechen und für Frauen war es gar verboten, mit fremden Männern in der Öffentlichkeit zu sprechen.

Jesus hat viel bewegt in den wenigen Jahren seines Wirkens. Aber um Jahrhundertealte Denkmuster wie das Patriarchat aufzubrechen und nachhaltig zu beeinflussen, war wohl die Zeit zu kurz. So blieb die gesellschaftliche und religiöse Struktur männlich dominiert.

Mit der Institutionalisierung der Kirche nach dem Tod Jesu setzte sich diese patriarchale Tendenz wieder vermehrt durch. Obwohl die frühe Kirche einige bedeutende weibliche Figuren wie Diakoninnen und Prophetinnen kannte, wurden diese Rollen im Laufe der Zeit marginalisiert. Was würde uns das neue Testament erzählen, wäre es von Frauen geschrieben? Wir dürfen davon ausgehen, dass manche Geschichte ganz anders wahrgenommen, erzählt und überliefert wäre.

Das Patriarchat in der Kirchengeschichte

In den urchristlich-jüdischen Gemeinden nach Jesu Tod gab es keine Dogmen, keine vorgeschriebenen Gebete, Rituale und Gottesdienstformen. Die frühe christliche Kirche war bis ins zweite Jahrhundert sehr vielschichtig. So konnte sich auch Neues entwickeln, die Gemeinden sich im Denken gegenseitig befruchten. Frauen spielten in dieser frühen Kirche noch eine tragende Rolle, auch als Priesterinnen.

Im Laufe der Jahrhunderte jedoch festigten die Patriarchen ihr Patriarchat in der Kirche. Das Priestertum blieb Männern vorbehalten, und Frauen wurden auf passive Rollen beschränkt. Die mittelalterliche Theologie trug ebenfalls dazu bei, indem sie Frauen als moralisch schwächer und weniger geeignet für öffentliche und spirituelle Aufgaben darstellte. Trotz der bedeutenden Beiträge von Frauen wie Hildegard von Bingen oder Teresa von Ávila blieb ihre Wirkung oft auf Klöster oder spezifische spirituelle Bewegungen beschränkt.

Die Neuzeit brachte zwar soziale und kulturelle Veränderungen mit sich, doch die Kirche hielt an ihrer männlich dominierten Struktur fest. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) brachte eine gewisse Öffnung für Laien und betonte die universelle Berufung zur Heiligkeit, doch Frauen blieben weiterhin von der Weihe ausgeschlossen. Eine wissenschaftlich wirklich belastbare Rechtfertigung gibt es dafür allerdings nicht. Laut einigen Berichten soll es innerhalb des Konzils Zustimmung zur Öffnung gegeben haben; eine formelle Abstimmung darüber kam jedoch nicht zustande. Kritiker werfen der römischen Kurie Einflussnahme vor, etwa durch die Gestaltung der Tagesordnungspunkte.

Kritik und notwendige Veränderungen

In der Gegenwart wird die katholische Kirche zunehmend für ihre patriarchalen Strukturen kritisiert. Feministische Theologinnen und reformorientierte Gruppen fordern eine umfassende Gleichberechtigung, einschließlich der Zulassung von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern. Der Ausschluss von Frauen vom Priestertum wird als Symbol für tiefere strukturelle Ungerechtigkeiten angesehen.

Papst Franziskus hat zwar Schritte unternommen, um Frauen stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, etwa durch die Ernennung von Frauen in wichtige Verwaltungspositionen. Doch diese Maßnahmen reichen vielen nicht aus, da die grundlegende Machtstruktur unverändert bleibt.

Die Kirche steht vor der Herausforderung, ihre patriarchalen Strukturen grundlegend zu überdenken. Eine Reform würde nicht nur die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern umfassen, sondern auch die Neubewertung theologischer Grundlagen, die das Patriarchat legitimieren. Dies würde eine erneute Auseinandersetzung mit der Bibel, der Tradition und der kirchlichen Lehre erfordern.

Gleichberechtigung wäre nicht nur ein Akt der Gerechtigkeit, sondern könnte auch die Glaubwürdigkeit der Kirche in einer zunehmend egalitären Welt stärken. Eine Institution, die Frauen auf allen Ebenen gleichstellt, würde ein kraftvolles Zeichen setzen und ihre Botschaft von Liebe, Gerechtigkeit und Inklusion authentischer verkörpern.

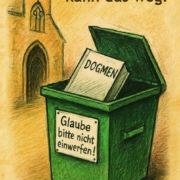

Papst Franziskus sagte zu Beginn seines Pontifikats sinngemäß, die Kurie neige zur Selbstbezüglichkeit, was geistige Enge fördern könne. Diese Diagnose sollte Anlass zu tiefgreifenden Veränderungen sein. Die Öffnung aller Ämter für Priesterinnen wäre sicherlich auch mit einer geistigen (Wieder)-Belebung der Gemeinschaft verbunden und die täte wahrlich Not. Diese Öffnung gilt als der wichtigste Kurswechsel für das System, aber beileibe nicht als der einzige. Die radikale Durchforstung kirchlicher Gesetze, überkommener Doktrin und das Ende geistiger Bevormundung des Volkes wie auch der Priesteramtskandidaten gehören zu den elementaren Maßnahmen, um die Organisation wieder auf den „Kurs des Lebens“ zu bringen.

Die kirchliche Lehre, dass ein Priester durch seine Weihe „in der Person Christi“ handelt – also Christus selbst in der Liturgie repräsentiert –, wirkt heute auf viele Menschen nicht nur theologisch schwer nachvollziehbar, sondern auch anmaßend und ausgrenzend. Sie hat sich im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt und ist nicht in dieser Form biblisch begründet. Es wäre daher an der Zeit, diese Vorstellung kritisch zu hinterfragen und neu zu bewerten – ebenso entschieden, wie sie einst eingeführt wurde. Ein solcher Schritt würde nicht nur überholte Machtstrukturen aufbrechen, sondern auch den Weg freimachen für eine echte Öffnung der Weiheämter (wenn sie denn in dieser Form bleiben müssen) auch für Frauen. Damit könnte die Kirche einen bedeutsamen Schritt in Richtung Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und spiritueller Erneuerung gehen.

Auf diesem Kurs gibt es rechtliche Hürden, die durch die Politik aus dem Weg zu räumen sind. Denn wenn die Bischöfe auf ihrer absoluten Machtposition bestehen, kann es keine Erneuerung geben. Die Frage ist also: Wer ist die Kirche und wem gehört die Kirche?

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!