Mystik – eine Herausforderung für die Kirche

Mystik ist eine subjektive, religiöse Erfahrung, beeinflusst, aber beinahe unabhängig von der Religionszugehörigkeit.

Was ist Mystik?

Inhalt

Im Buddhismus ist Mystik zentraler Bestandteil. Im Christentum stießen mystische Strömungen historisch oft auf Skepsis oder Ablehnung. Auch heute begegnet ihnen die katholische Kirche mit Zurückhaltung. Sie scheinen ihr immer noch suspekt. Warum dies so ist und ob Mystik die Massenabkehr von den christlichen Kirchen stoppen kann, wollen wir hier näher beleuchten.

Die Definitionen von christlicher Mystik sind vielfältig und – mysteriös. Sie wird als religiöses Erleben beschrieben, das auf „ein Wirklichkeitsganzes“ oder auf eine Gotteswirklichkeit hin ausgerichtet ist. Da ist die Rede von Gotteserfahrung, von Erkenntnis oder gar Erleuchtung, vom Erleben einer göttlichen Realität, die jenseits der rationalen und sinnlichen Wahrnehmung liegt, eben „geheimnisvoll“.

Auch ich kann Mystik nicht so einfach in Worte fassen, aber ich will meine Sicht darauf so einfach beschreiben, dass ich es selbst verstehe: Mystik setzt für mich die Erkenntnis voraus, dass der gesamte Kosmos einschließlich mir selbst göttlich ist. Daraus folgt die demütige Einsicht, dass sich das Geheimnis dieses wunderbaren Universums menschlicher Steuerung entzieht und ich selbst nur ein Tropfen im unendlichen Ozean bin. Der Kern dieser Einsicht ist die Transzendenz unseres EGO und die Hinwendung zum göttlichen Ganzen. Die Einkehr zu unserem Seelengrund z.B. durch Kontemplation sehe ich als Zugang zu mystischer Erfahrung. Letztlich sind diese Erfahrungen immer subjektiv und beeinflussen das Leben des Einzelnen auf sehr unterschiedliche Weise.

Mystik lässt sich nicht erlernen wie eine Technik – sie ist ein Geschenk, ein unverdientes Gnadenerlebnis. Dennoch kann die Kirche einen fruchtbaren Boden bereiten: durch Stille, Rituale, Begleitung und das Aufzeigen innerer Wege. Sie kann ermutigen, Raum schaffen, aber nicht herbeiführen und schon gar nicht erzwingen. Wer sich dem Geheimnis öffnet, sich auf den mystischen Weg einlässt – geduldig, vertrauend, beharrlich und zugleich ohne Erwartungsdruck, in einer Haltung des Empfangens – tut das Seine. Wenn dann noch geistige oder geistliche Unterstützung hinzukommt, ist auf menschlicher Seite alles Wesentliche getan.

Doch das eigentliche Geschehen liegt jenseits unseres Tuns. Die Erfahrung der Mystik, das Eintauchen in das Göttliche, geschieht durch Gnade – durch das Wirken des Heiligen Geistes. Sie entzieht sich Kontrolle und Planung. Kurz gesagt: Wir können uns nur bereit machen, den mystischen Geist zu empfangen – alles Weitere ist Geschenk. Offenheit, Hingabe und inneres Lauschen sind die Haltung, in der sich das Göttliche zu erkennen gibt – leise, überraschend, tief.

War Jesus ein Mystiker?

Warum zählt ihn die Wissenschaft nicht dazu? Aus Erzählungen der Evangelisten über Jesus versuche ich, mir sein Leben vorzustellen: Jesus zog sich oft zur Meditation zurück, er offenbarte eine tiefe Gotteserfahrung und stellte diese sehr klar über Gesetz und jüdische Lehre. Jesus blieb seiner inneren Stimme treu bis in den Tod – auch gegen den Widerstand religiöser Autoritäten seiner Zeit. Diese Kraft zur Standhaftigkeit und seine Treue sich selbst gegenüber kann ich mir nur mit seiner tiefen Gotteserfahrung erklären. Seine Predigten kamen beim Volk an, weil er lebte, was er lehrte, weil er auf Augenhöhe mit dem Volk sprach und weil er sich ständig mit wachem Geist selbst reflektierte. Deshalb sehe ich in Jesus den ersten christlichen Mystiker.

Jesus wurde nicht nur wegen seiner Lehre verfolgt und getötet. Er wurde den religiösen Autoritäten gefährlich, da er bestimmte religiöse Praktiken, Auslegungen und die Diskrepanz zwischen ihrer Lehre und ihrem Verhalten öffentlich kritisierte. Im Grunde traf seine spirituelle Tiefe auf die damalige religiöse Ordnung und deren Vertreter. Spätere Mystiker wurden von den katholischen Machthabern als Häretiker verfolgt. Es waren diejenigen, deren Lehren oder Praktiken als unvereinbar mit der offiziellen Doktrin angesehen wurden (Meister Eckart 1260–1327, Johannes Tauler 1300–1361). Einige wurden sogar hingerichtet (Marguerite Porete 1250–1310, Jan Hus 1370–1415, Giordano Bruno 1548–1600).

Wie wirkt Mystik?

Berühmte mystische Persönlichkeiten wie Meister Eckhart haben versucht, die tieferen Dimensionen des Glaubens zu ergründen. Eckhart lehrte, dass die Seele eine unmittelbare Einheit mit Gott erfahren könne, und er betonte die „Gottgeburt in der Seele“ als mystisches Erlebnis. Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila beschrieben ihre mystischen Erfahrungen als „Dunkle Nacht der Seele“ oder als ekstatische Vereinigung mit Gott. Solche Erkenntnisse waren tiefgreifend und jenseits der amtlichen Lehre. Die Erfahrung geht weit über traditionell religiöse Praktiken und über Lehren hinaus und bezeugt die persönliche, nicht vermittelbare Begegnung mit dem Göttlichen.

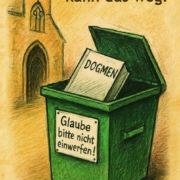

Mystische Weltsicht beeinflusst natürlich auch den christlich-mystisch geprägten Alltag, und zwar von den Gläubigen bis zum Geschehen auf allen Ebenen der christlichen Institution. Mit mystischem Verständnis verändert sich auch die kirchliche Praxis des Betens und der Gottesdienste. Mystik braucht weder Dogmen noch Rituale, weder Ego noch blinden Gehorsam. Mystik hat sich heute bei weitem noch nicht durchgesetzt, aber der Schwerpunkt in der Glaubenspraxis muss und wird sich verlagern vom Wort zum Erfahren.

Warum fremdelt die Kirche damit?

Aber warum hadert die Kirche mit Mystik, wenn sie doch offensichtlich zu tiefer, religiöser Erfahrung führt? Wenn mystische Erfahrungen Gott erleben lassen, führen sie doch eher zu einer tiefer gehenden, tragfähigeren Gottesbeziehung als kirchliche Lehren und Vorschriften. Müsste also eine mystische Weltsicht nicht im Sinne der Christen sein und sollte durch sie gefördert werden?

Die Beziehung zwischen Kirche und Mystik ist seit jeher ambivalent. Einerseits sind große Mystiker zentrale Gestalten der christlichen Spiritualität. Andererseits sieht sich die Institution durch mystische Strömungen immer wieder herausgefordert. Dafür gibt es mehrere Gründe, die sowohl theologischer als auch institutioneller Natur sind.

Individuelle Gotteserfahrung versus kirchliche Autorität. Ein Hauptgrund für die Spannung liegt in der Natur der mystischen Erfahrung selbst: Sie ist radikal subjektiv, nicht regulierbar und entzieht sich der kirchlichen Vermittlung. Mystiker erstreben einen unmittelbaren Zugang zu Gott – jenseits von Sakramenten, Vorschriften oder priesterlicher Autorität. Damit gefährdet die Mystik aus Sicht vieler Geistlicher das Fundament kirchlicher Ordnung, das auf der Vermittlungsrolle von Klerus, Schrift und Tradition beruht. Wenn jeder Gläubige Gott auf eigene Weise begegnen kann, wozu braucht es dann kirchliche Hierarchien? Dieser Gedanke birgt Sprengkraft für jede Institution, die auf Einheit und Gehorsam baut.

Mystik und die Grenzen des Rationalismus. Ein weiterer Grund liegt im Spannungsverhältnis zwischen Theologie und Mystik. Während die Theologie bemüht ist, Glaubensinhalte systematisch zu durchdringen und lehramtlich abzusichern, bewegt sich die Mystik im Raum des Unaussprechlichen, der Intuition und des paradoxen Erlebens. Sie spricht in Bildern, Metaphern und inneren Erfahrungen, nicht in Definitionen und Katechismen. Aus kirchlicher Sicht kann die schwer fassbare, subjektive Natur mystischer Erfahrungen als Gegensatz zu rationalen Vermittlungsansätzen des Glaubens empfunden werden – eine Herausforderung. Da frage ich: Ist Glaube überhaupt rational vermittelbar? Die Angst vor dem Kontrollverlust über das Geistige zeigt sich deutlich in der kirchlichen Skepsis gegenüber mystischen Strömungen.

Ken Wilber beschreibt Mystik in seinem Buch „The Religion of Tomorrow: A Vision for the Future of the Great Tradition“ anschaulich, ohne dies als Mystik zu benennen:

„Something like ‘Water consists of two hydrogen atoms and one oxygen atom’ is a relative truth. But something like ‘Water itself is a manifestation of an ultimate Ground of Being’ is an ultimate Truth. And ultimate Truth can’t readily or easily be put into words, although it can be experienced, or directly and immediately realized … What one wakes up to is exactly ultimate Truth.“

Wilber beschreibt, dass wir zwar viele korrekte, aber kontextgebundene Erkenntnisse (relative Wahrheiten) sammeln können, wie Fakten, Wissen, Fähigkeiten, doch nur in der direkten spirituellen Erfahrung erkennen wir die absolute Wahrheit, die über alle Perspektiven hinausgeht und uns innerlich weiterentwickeln kann.

Pluralität der Wahrheit und Einheit der Lehre. Mystik bedeutet nicht nur subjektive Erfahrung, sondern impliziert auch eine Vielfalt spiritueller Wahrheiten. Sie stellt damit die Idee einer einheitlichen, objektiven Wahrheit infrage, wie sie im kirchlichen Lehramt vertreten wird. Wo viele ihre jeweils eigene Wahrheit finden, droht die kirchliche Einheit zu zerbrechen. Die Sorge ist also verständlich: Eine spirituelle Landschaft voller individueller Wege und Erkenntnisse lässt sich nur schwer in verbindliche Lehre gießen. Mystik bringt eine Dynamik mit sich, die zu integrieren der Kirche schwer fällt – vor allem, wenn sie auf Dogmen zur Bewahrung der Glaubensreinheit angewiesen ist.

Der Verdacht der Häresie. Oft wurde Mystik in der Kirchengeschichte mit Häresie gleichgesetzt. Die Schriften und Aussagen von Mystikern wurden – etwa im Fall von Meister Eckhart – kritisch geprüft und mitunter verurteilt, auch wenn spätere Generationen diese Urteile relativierten. Die Angst, dass individuelle Gotteserfahrungen die Grenzen der Orthodoxie sprengen könnten, sitzt tief. Wo subjektive Inspiration über das kirchlich Legitimierte hinausgeht, reagiert die Hierarchie meist mit Vorsicht – oder gar mit Sanktionen.

Praktische Schwierigkeiten in der Seelsorge. Auch im seelsorgerischen Alltag ist Mystik herausfordernd. Mystische Erfahrungen sind schwer vermittelbar, selbst für religiös geschulte Menschen. Die Kirche hingegen versteht sich als Hüterin einer spirituellen Praxis, die für möglichst viele zugänglich, nachvollziehbar und gemeinschaftlich ist (ob dies mit dem bestehenden pastoralen Angebot erreicht wird, bleibt offen zur Diskussion). Mystik dagegen ist ein zutiefst individueller Weg – oft einsam, nicht planbar und schwer zu kommunizieren. Dies macht es nahezu unmöglich, mystische Spiritualität in ein pastorales Konzept zu integrieren, das sich an die Breite der Gläubigen richtet.

Die Distanz der Kirche zur Mystik ist also kein Zufall. Sie beruht auf einem tiefen strukturellen und theologischen Gegensatz: Hier die institutionalisierte Religion mit klaren Regeln, vorgeschriebenen Lehrsätzen und Hierarchien – dort die radikal subjektive, oft normensprengende Gotteserfahrung. Dennoch muss die Kirche sich der Frage stellen, ob sie nicht gerade durch das Öffnen gegenüber mystischen Zugängen ihre spirituelle Tiefe neu entdecken kann. Denn wo das Mysterium Gottes lebendig erfahren wird, dort lebt auch der Glaube in seiner ursprünglichsten Form. Insofern plädiere ich für mehr Vielfalt und wünsche mir von den Kirchenführern Mut und eine gehörige Portion Gottvertrauen. Was hat die deutsch-katholische Kirche noch zu verlieren?

Universalismus

Während ich über Mystik schreibe, fällt mir die Nähe zum Universalismus auf. Stehen diese Konzepte unabhängig voneinander oder gibt es zwischen ihnen eine Verbindung? Je tiefer ich eintauche, umso mehr Fragen kommen auf. Die Charakteristika beider Strömungen als Kurzfassung:

Mystik ist ein spirituelles Streben nach unmittelbarer Gotteserfahrung. Mystische Traditionen finden sich im Christentum, im Islam (Sufismus, Rumi), im Hinduismus (Advaita Vedanta, Yoga), im Buddhismus (Zen, Dzogchen) und in esoterischen oder philosophischen Strömungen. Sie alle eint die Suche nach einer tiefen Wahrheit jenseits religiöser Vorschriften.

Religiöser Universalismus geht davon aus, dass alle Menschen letztlich Erlösung oder göttliche Gnade erfahren werden, unabhängig von ihrem Glauben. Zentrale Merkmale des Universalismus sind:

• Einheit der Wahrheit: Universalisten glauben, dass es eine einzige, für alle gültige Wahrheit gibt, auch wenn sie sich in verschiedenen Religionen unterschiedlich ausdrückt.

• Einschluss aller Menschen: Universalistische Denkweisen lehnen die Vorstellung ab, dass nur eine bestimmte Gruppe „gerettet“ oder zur Wahrheit gelangen kann.

• Überwindung von Dogmatismus: Universalismus widerspricht exklusiven Glaubenssystemen und setzt auf Offenheit und Verständigung.

• Interreligiöser Dialog: Universalismus fördert den Austausch zwischen verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, um gemeinsame Wahrheiten zu erkennen.

Mystik als Wurzel des Universalismus?

Diese Vermutung liegt nahe, allerdings sind beides voneinander unabhängige Strömungen. Und dennoch teilen sie große Schnittmengen:

• Mystiker verschiedenster Traditionen beschreiben ähnliche Zustände der Einheit mit dem Göttlichen. Diese Ähnlichkeiten deuten darauf hin, dass es eine universelle spirituelle Wahrheit gibt.

• Während institutionelle Religionen Dogmen und Trennungen betonen, hebt die Mystik diese Grenzen auf. Sie bietet eine Erfahrung, die unabhängig von spezifischen Glaubenssätzen ist – eine Kernaussage des Universalismus.

• Wenn Mystik eine direkte Erfahrung des Absoluten ermöglicht, dann könnte Universalismus als natürliche Konsequenz daraus erwachsen.

• Mystische Erfahrungen lassen den Glaubenden erkennen, dass göttliche Wahrheit nicht an eine bestimmte Religion gebunden, sondern universell ist.

Viele Mystiker, die eine universelle Wahrheit erfahren haben, vertreten eine umfassende Spiritualität ohne religiöse Schranken. Ein gutes Beispiel hierfür ist Rumi, der im Sufismus eine allumfassende Gottesliebe predigte, die nicht an eine spezifische Religion gebunden war. Auch Meister Eckhart im Christentum vertrat eine Theologie, die universelle Prinzipien beinhaltete und dogmatische Einschränkungen überwand.

Letztlich sind beide Konzepte Ausdruck desselben menschlichen Bedürfnisses: der Sehnsucht nach Wahrheit, Einheit und einer tiefen Verbindung mit dem, was jenseits unserer begrenzten Wahrnehmung liegt.

Die Kirche wird mystisch

Der bedeutende katholische Theologe Karl Rahner schrieb schon 1966: „Der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der Gott erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein!“. Dies dürfen die christlichen Führer als Mahnung verstehen. Rahner meinte damit, dass vielen Menschen die traditionelle Religionslehre nicht mehr genügt, die sich in rein rationalen Glaubensvorschriften und Diskussionen ergeht.

Auf katholischer Seite gibt es zaghafte Bestrebungen, eine Balance zwischen institutionalisierter Religion und dem Bedürfnis nach persönlicher Gotteserfahrung zu finden. Es gibt ein zunehmendes Interesse der Menschen an Kontemplation und Meditation. Spirituelle Exerzitien bieten Gläubigen die Möglichkeit, mystische Erfahrungen im Rahmen der kirchlichen Gemeinschaft zu erleben. Ob das gelingt, ohne dabei die institutionellen Strukturen und die traditionelle Einheit der Kirche zu gefährden, ist zu bezweifeln. „Ein bisschen Mystik“ geht nicht. Sie könnte also eher zu einer tieferen Einheit kommen, die über der subjektiven Ebene steht.

Das Primat der Kirche steht dem mystischen Weg entgegen. Die Kirche hat also einerseits ein Interesse an mystischen Erfahrungen ihrer Mitglieder, andererseits birgt die spirituelle „Begleitung“ auf dem mystischen Weg durch systemtreue Priester die Gefahr zu starker Lenkung und „Verwässerung“. Gotteserfahrung ist jedoch naturgemäß nicht zu steuern.

Der Weg ist noch weit

Der Weg hin zu einer mystisch geprägten Gemeinschaft ist mühsam und langwierig. Dieser Weg beginnt bei der Ausbildung der Priester mit stärkerem Fokus auf mystischer Erfahrung, also mehr auf Weisheit statt auf Wissen. Der Priester muss in der Lage sein, das Evangelium nicht nur intellektuell (und zudem auch noch dogmenkonform) auszulegen, sondern mit mystischem Ansatz zu erklären.

Die Kirchenlehre sollte stärker hinterfragt, neu formuliert, in Teilen auch „durchforstet“ werden, um Raum für mystische Dimensionen des Glaubens zu schaffen. Jesu prüfender Umgang mit den Schriften und seine kritische Haltung gegenüber zeitgenössischen, religiösen Praktiken kann den Priestern und Bischöfen heute Impuls zur Selbstreflexion sein.

Der Klerikalismus ist ein weiteres Hindernis auf dem mystischen Weg. Solange zwischen Klerus und Gläubigen ein starkes Hierarchiedenken vorherrscht, erschwert diese Kluft eine glaubhafte Vermittlung mystischer Spiritualität.

Es wird nicht einfach sein, die mystische Geisteshaltung fest im christlich „amtlichen“ Glauben als eine mindestens ebenbürtige Form von Spiritualität zu verankern.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!