Hoffnung – Gefahr oder Chance?

Hoffnung – ein Wort, das leicht und warm klingt, doch dessen Bedeutung weit über bloße Zuversicht hinausgeht. Sie zählt zu den fundamentalsten menschlichen Kräften: In Momenten des Zweifels schenkt sie Trost, in Krisen gibt sie Kraft, in der Dunkelheit entzündet sie ein inneres Licht. Hoffnung kann ein Kompass sein, der uns selbst dann weitergehen lässt, wenn der Weg verschwimmt. Aber ist sie immer ein heilsamer Wegweiser? Oder birgt Hoffnung auch eine Gefahr – etwa, wenn sie uns blind macht für das, was ist, und uns lähmt, statt zu beflügeln?

Inhalt

Hoffnung als gestaltende Kraft?

Der Philosoph Ernst Bloch nannte Hoffnung den „Motor des Fortschritts“ – nicht als passives Abwarten, sondern als aktives, bewusstes Vorausgreifen auf eine bessere Zukunft. Hoffnung sei kein Trugbild, sondern eine gestaltende Vision. Doch genau hier regt sich ein berechtigter Zweifel: Wo endet Hoffnung, wo beginnt Illusion? Können wir die Zukunft wirklich vorwegnehmen – oder täuschen wir uns manchmal selbst, wenn wir im erhofften Licht von morgen das Dunkel des heutigen Tages verdrängen?

Unbestritten ist: Hoffnung vermag Menschen zu bewegen. Sie inspiriert dazu, sich nicht mit dem Status quo abzufinden, sondern für Wandel einzutreten. Die moderne Resilienzforschung bestätigt: Hoffnung fördert die psychische Widerstandskraft. Sie verleiht dem Leben Richtung und Ziel. Doch Hoffnung verlangt auch eine bewusste Auseinandersetzung mit ihrer Kehrseite: der Enttäuschung.

Hoffnung und Optimismus – zwei Seelenverwandte?

Hoffnung und Optimismus erscheinen auf den ersten Blick wie Zwillinge. Beide tragen Licht ins Dunkel und schenken Ausblick auf Positives. Doch sie unterscheiden sich im Kern: Hoffnung ist auf konkrete Ereignisse gerichtet – das Ende einer Krankheit, den Erfolg eines Projekts, die Rückkehr eines geliebten Menschen, oder im christlichen Sinn das ewige Leben. Optimismus ist eine tiefer verwurzelte Lebenshaltung. Er gründet im Vertrauen auf das Leben selbst. Optimismus ist das stille Wissen: Was auch kommt, es wird einen Sinn haben. Vielleicht liegt genau hier der Übergang vom Psychologischen zum Spirituellen, denn allumfassenden Optimismus ohne Gottvertrauen, ohne eine spirituelle oder metaphysische Verankerung kann ich mir schwer vorstellen.

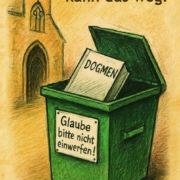

Die Illusion in der Hoffnung

Hoffnung kann zur Falle werden, wenn sie uns in eine Warteposition versetzt – eine Erwartungshaltung, die das Handeln lähmt. Wer auf bessere Zeiten hofft, verdrängt mitunter das, was jetzt zu tun ist. Hoffnung, die nicht von Handeln begleitet wird, kann sich in süß klingende Illusion verwandeln. Sie wird zur Ausrede, zur Krücke des Unentschlossenen. In diesem Sinne kann Hoffnung sogar gefährlich sein: Sie verleitet uns mitunter zu der Annahme, dass sich schon „alles irgendwie fügen“ wird. Doch ohne mutige Schritte, ohne Verantwortung für das eigene Leben, bleibt sie eine leere Illusion.

Hoffnung – Brücke zwischen Menschen

Trotz dieser Ambivalenz hat Hoffnung auch eine soziale Dimension: Sie kann verbinden. Wo Hoffnung lebt, entsteht Gemeinschaft. Menschen, die gemeinsam auf Heilung, Frieden, Gerechtigkeit hoffen, bilden Netzwerke der Solidarität. Hoffnung schafft Zugehörigkeit. Sie ist oft das Einzige, was bleibt, wenn alles andere verloren scheint. Gerade in globalen Krisen – Krieg, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit – kann Hoffnung eine ethische Verpflichtung sein. Nicht, weil sie automatisch zur Lösung führt, sondern weil sie Menschen überhaupt dazu befähigt, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt zu kapitulieren.

Hoffnung oder Vertrauen?

In vielen religiösen Traditionen ist Hoffnung nicht nur ein inneres Gefühl, sondern eine spirituelle Haltung. Im Christentum ist sie Teil des göttlichen Dreiklangs: Glaube, Hoffnung, Liebe. Doch was bedeutet Hoffnung im Angesicht eines allumfassenden Glaubens? Ist sie dann nicht überflüssig – ein Trostpflaster für Zweifelnde?

Im christlichen Sinne soll Hoffnung verstanden werden als Vertrauen in das göttliche Prinzip, in die höhere Ordnung des Lebens. Nicht als Erwartung eines bestimmten Ausgangs, sondern als ruhige Gewissheit, dass das Leben – in all seiner Unvollkommenheit – getragen ist. In dieser Form ist Hoffnung nicht mehr von Angst getrieben, sondern von Hingabe getragen. Das klingt schön, aber diese Sichtweise verbinde ich eher mit Optimismus und mit Zuversicht. Mit „Gottvertrauen“ ist die christliche Hoffnung wohl treffender zu benennen. Tatsächlich gibt es da jedoch einen elementaren Unterschied. Im Hoffen zeigt sich Unsicherheit, keine Gewissheit und kein Vertrauen. Ist also Hoffnung nicht ein schwacher Ersatz für Gottvertrauen? Welche Rolle spielt Hoffnung noch im Leben derer, die sich getragen fühlen von Gottvertrauen?

Im Vertrauen auf Gott kann ich loslassen. Zen-Buddhisten lehren, dass wahre Freiheit im „Jetzt“ liegt – im Loslassen aller Erwartungen, selbst der hoffnungsvollsten. Dieses „fallenlassen in Gott“ verleiht mir ein tiefes Gefühl von innerem Frieden und Freiheit.

Hoffnung ist stark auf die Zukunft, auf positive künftige Ereignisse fokussiert. Das bedeutet, ich bin mit meinen Gedanken nicht im Jetzt. Kann im „Jetzt“ leben, wer auf das Paradies im Jenseits hofft, wie es uns das Christentum lehrt? Birgt der Fokus auf die Zukunft nicht die Gefahr, mich von meiner Mitte, vom Augenblick zu entfernen?

Vielleicht müssen wir Hoffnung neu denken. Nicht als Ersatz für Glaube, nicht als Wunschliste ans Leben und nicht als Erwartung ans Morgen. Sondern als Motivation, im Hier und Jetzt verantwortlich zu handeln. Im Hinblick auf den christlichen Glauben spreche ich lieber von Gottvertrauen, das keine Krücke mehr braucht. Es sagt nicht „Ich hoffe, dass alles gut wird“, sondern: „Es ist gut, so wie es ist. Jetzt. Und es wird gut sein, so wie es kommt. Morgen. Ich bin getragen.“

Hoffnung ist zweifellos ein zweischneidiges Schwert. Sie kann heilen, aber auch täuschen. Sie kann zur Quelle der Kraft werden – oder zur Flucht vor dem Hier und Jetzt. Ob sie eine Chance oder eine Gefahr ist, hängt davon ab, wie wir mit ihr umgehen. Spirituell betrachtet, ist Hoffnung nur ein Übergangszustand – hilfreich in Momenten der Unsicherheit, aber weniger notwendig, wenn wir wirklich vertrauen.

Ich sehe in einer optimistischen, lebensbejahenden Grundhaltung die größere Kraft. Sie wurzelt tiefer, sie wächst nicht aus der Erwartung, sondern aus der Gewissheit. Sie sagt nicht: Es wird gut, sondern: Es ist gut – und ich bin bereit für alles, was kommt – das nenne ich aber nicht Hoffnung, sondern Gottvertrauen.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!